Deux volumes de la collection « la Pléiade », destinés au public francophone, sont consacrés aux « Ecrits apocryphes chrétiens » : c’est dire leur importance. Mais que signifie ce titre ? Comme nous allons le voir, le mot « apocryphe » a pris à notre époque (depuis le début du XXe siècle), une signification différente de celle qui lui avait été attribuée par les chrétiens des deuxième et troisième siècles.

De l’Antiquité à nos jours, une définition qui a changé

A l’origine, le terme « apocryphe » vient d’un mot grec signifiant caché. Son emploi par des auteurs chrétiens est lié à la fixation de la liste des écrits canoniques, liste qui, très progressivement, mit deux à quatre siècles à s’établir. Le mot « apocryphe » servit alors à désigner des livres qui, bien que circulant parmi les chrétiens, ne furent pas admis dans cette liste parce que jugés non conformes à l’orthodoxie, autrement dit hérétiques.

Ainsi, pour Irénée de Lyon, dans son ouvrage « Contre les hérésies », les écrits attribués aux hérétiques sont qualifiés d’apocryphes ou de bâtards. A noter que cet ouvrage d’Irénée de Lyon est pour nous une source importante de connaissance des apocryphes. Un peu plus tard, Eusèbe de Césarée distinguera les Livres « reçus » (la liste canonique), les livres « contestés », et les livres « inauthentiques et bâtards », c’est-à-dire les apocryphes, inauthentiques signifiant tout simplement hérétiques.

Il faut attendre le XXe siècle pour que ce mot d’apocryphe prenne une autre signification. En effet, en s’intéressant plus en détail aux divers milieux qui ont produit ces écrits dits « apocryphes », on s’aperçut que les premières générations du christianisme n’ont pas élaboré une doctrine orthodoxe en quelques années ; et que, pendant au moins deux ou trois siècles, si ce n’est plus, il a existé au sein du christianisme naissant une très grande diversité de courants et d’opinions. En témoigne une très abondante littérature remontant à cette époque et qui, depuis le XXe siècle, a fait l’objet d’études approfondies.

En outre, juste après la seconde guerre mondiale, deux découvertes majeures sont venues enrichir considérablement les sources dont on disposait et ont bouleversé nos connaissances sur le sujet :

- en 1945, les manuscrits de Nag Hammadi, dont beaucoup sont d’origine gnostique

- en 1947, les manuscrits de Qumrân, encore dits « Manuscrits de la Mer morte », dont il sera question à la prochaine conférence.

Compte tenu de tous ces éléments, finalement, à compter de 1983 et à la suite de tous les travaux entrepris, l’accord s’est fait sur la signification à donner à ce terme d’apocryphe :

« textes anonymes ou pseudépigraphes d’origine chrétienne, qui entretiennent un rapport avec les livres du Nouveau Testament et aussi de l’Ancien Testament parce qu’ils sont consacrés à des événements racontés ou évoqués dans ces livres ou parce qu’ils sont consacrés à des événements qui se situent dans le prolongement d événements racontés ou évoqués dans ces livres, parce qu’ils sont centrés sur des personnages apparaissant dans ces livres, parce que leur genre littéraire s’apparente à ceux des écrits bibliques » définition qui montre qu’en définitive, il ne faut pas considérer les écrits apocryphes comme véritablement en rapport avec la constitution et la clôture du canon des Ecritures. A noter en plus que, souvent les titres de ces livres relèvent de la pseudépigraphie, procédé courant dans l’Antiquité, consistant, pour renforcer l’autorité d’un texte, à l’attribuer à un personnage célèbre, en l’occurrence ici à tel ou tel apôtre (ainsi en est-il d’ailleurs des quatre évangiles canoniques).

Quel et le contenu de ces écrits apocryphes chrétiens ?

Sous le titre d’évangiles (par exemple évangile de Pierre) ou d’actes de tel ou tel apôtre, ou encore sous des titres divers, ils nous renvoient à divers sujets bibliques et notamment (mais pas seulement) :

- aux récits de l’Enfance de Jésus, Ils concernent soit la nativité, soit la prime jeunesse de Jésus. Il en sera question dans la dernière conférence sur l’influence des apocryphes en matière d’art, avec Jacques-Noël Pérès

- aux récits de l’Enfance de Marie, Ils sont à l’origine de bien des éléments ayant fondé le culte marial

- aux récits de la Passion, On y retrouve le schéma de ce récit tel qu’on le trouve dans les quatre évangiles canoniques

- à des Actes des Apôtres, relatant leurs voyages et leurs activités missionnaires ou encore des apocalypses attribuées à ces apôtres

Un certain nombre de ces textes sont d’inspiration gnostique

Comme on vient de le dire, les découvertes de Nag Hammadi ont considérablement enrichi le fonds de documents gnostiques maintenant connus. Elles ont de plus donné accès à des documents nouveaux provenant directement des gnostiques anciens jusqu’alors connus seulement de manière indirecte.

Que faut-il donc entendre par ce mot de gnostiques ? Le terme désigne les « connaissants », ceux qui ont la gnose (la connaissance ; en grec gnosis) des secrets merveilleux qui traitent de la création du monde, des mondes célestes et de leurs habitants, ou des mystères du corps humain, et qui permettent d’obtenir le salut à la fin des temps. Les gnostiques interviennent habituellement dans des cercles ésotériques où l’initiation assure la transmission des connaissances à ceux qui peuvent les recevoir.

Cette désignation de gnostiques a été forgée par les Pères de l’Eglise qui les ont combattus dès le milieu du IIème siècle, en raison de leur irruption au sein de communautés chrétiennes. L’irruption de ces groupes gnostiques correspond d’abord au moment où le christianisme a du se forger une identité propre indépendante des structures sociales du judaïsme ; elle correspond également aux premiers essais de rencontre du christianisme avec la philosophie antique.

Il y a eu d’ailleurs plusieurs écoles de gnostiques, rassemblés en communautés ressemblant à des cercles de philosophes, chaque groupe désigné souvent à partir du nom de son chef d’école.

Indiquons ici qu’un volume récent de la Pléiade est consacré à l’ensemble des écrits gnostiques (Les écrits gnostiques, J.-P. Mahé P.-H. Poirier , Gallimard 2007). En annexe, on trouvera par ailleurs la liste des découvertes de Nag Hammadi.

Un aperçu sommaire sur les croyances gnostiques

Nous pensons utile de résumer ici, très brièvement et de façon simplifiée, quelques points essentiels de la théologie et de la christologie des gnostiques.

Le Dieu de l’Ancien Testament n’est pas pour eux le dieu suprême. Au-dessus de lui, existe un monde de lumière parfait, éternel, le « Royaume », gouverné par celui qui est le véritable Dieu suprême, et peuplé d’esprits (des « éons »). Mais certains de ces esprits ont chuté dans la matérialité, dominée par l’Esprit mauvais, et donc dans le mal. Le dieu de l’Ancien Testament est de ceux-là. Lui-même soumis au mal, il n’est que le créateur du monde matériel qui fait une large place au mal. Il ne mérite aucune vénération.

Les hommes sur terre sont des esprits qui ont aussi subi cette chute et se trouvent ainsi emprisonnés dans un corps charnel et périssable. Ils ne peuvent qu’aspirer à en être libérés pour remonter dans le monde parfait de la Lumière.

Encore faut-il qu’ils en apprennent le chemin, et donc le secret. Ce qui a conduit les gnostiques proches du christianisme à une certaine compréhension du personnage et de la venue sur terre de Jésus. Pour eux Jésus n’est pas le Fils de Dieu. Il ne saurait être le fils du Dieu de l’Ancien Testament. Il est l’envoyé (ou le messager) du Dieu suprême venu pour enseigner aux hommes – du moins à ceux à qui il délivrera son enseignement secret – comment retourner au monde parfait de la Lumière, après qu’ils aient été délivrés de leur corps terrestre.

Sauveur gnostique venu sur terre, Jésus a lui-même « revêtu » un corps charnel, un corps fait de matière mauvaise et périssable. Etait-ce pour lui une réelle humanité ou une simple apparence humaine ? Les écoles gnostiques divergent sur ce point et donc aussi sur le fait de dire s’il a souffert sur la croix. Mais quoi qu’il en soit, la mort de Jésus est considérée comme le signe de son départ pour retourner vers le « Royaume », au monde de la Lumière. Elle n’est pas comprise comme un sacrifice rédempteur.

QUATRE EXEMPLES D’EVANGILES APOCRYPHES

L’exposé général sur les écrits apocryphes chrétiens que l’on vient de lire est complété ci-après, à titre d’exemples, par un commentaire général et des extraits de texte concernant quatre évangiles apocryphes, à savoir :

- l’Evangile de Thomas, retrouvé au complet à Nag-Hammadi, dans une version copte, après qu’on en ait déjà découvert, aux alentours de 1900, des fragments en langue grecque.

- l’Evangile de Marie, connu depuis 1896, écrit en copte. Il s’agit de Marie-Madeleine – et non de la mère de Jésus – et d’entretiens qu’elle aurait eu avec Jésus et avec les disciples.

- l’Evangile de vérité, retrouvé à Nag-Hammadi, parmi les écrits du courant gnostique valentinien.

- l’Evangile de Judas, mis au jour seulement en 2006, bien que l’existence en ait été connue depuis l’Antiquité. « Révolutionnaire » en ce sens que, dans une perspective gnostique, il vise à la réhabilitation de Judas.

Pour chacun de ces quatre évangiles, on verra que se pose la question d’apprécier dans quelle mesure ils se rattachent au gnosticisme.

L’EVANGILE DE THOMAS

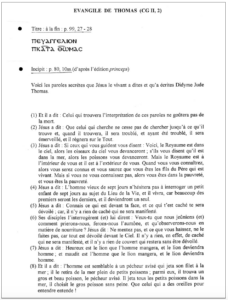

Depuis les découvertes de Nag Hammadi, nous disposons d’un texte copte du IVe siècle quasiment complet. Auparavant, on ne disposait que de fragments retrouvés en grec, très partiels, et que l’on datait des années 70-90. Le document copte se présente sous forme d’un rouleau, avec, comme c’était d’usage pour les rouleaux, le titre à la fin (voir page suivante le fac-simile de ce titre).

On trouvera également dans le document page suivante, traduits en français, les premiers « versets » du texte. A la lecture des premières lignes de cet apocryphe qualifié d’évangile, on peut être surpris de ne pas retrouver un scénario comme celui des évangiles canoniques, c’est-à-dire un récit de la vie de Jésus avec ses miracles, ses discours et les récits de la Passion et de la Résurrection. L’évangile de Thomas se présente, au contraire, uniquement comme une suite de 114 paroles de Jésus – ou attribuées à Jésus, en fait une suite de sentences de sagesse avec un Jésus parfois en dialogue avec ses disciples.

Commentaire des premiers « versets » de l’Evangile de Thomas

Les premiers mots de cet évangile sont un excellent résumé de son contenu. Il nous est dit que vont être rapportées des paroles de Jésus (on les désigne par le terme grec de logia, au pluriel) et que ces paroles sont secrètes. Jésus est désigné comme « Jésus le vivant », ce qu’on interprète en général comme la trace d’un renvoi aux récits canoniques de la Résurrection.

Le logion 1 affirme d’entrée qu’il faut chercher l’interprétation des paroles de Jésus ainsi rapportées, énigmatiques et secrètes (ce que l’on peut rapprocher de Jean 8, 51). Le logion 2 prolonge le premier en décrivant les étapes de la recherche de la sagesse à partir des paroles du Sauveur (ce que l’on peut rapprocher de Mt 7,7 : « cherchez et vous trouverez »).

Ce n’est qu’au logion 6 qu’apparaissent les disciples et que commence le premier dialogue avec Jésus. Les disciples le questionnent. Leur question rappelle les enseignements du Sermon sur la montagne à propos de l’aumône, de la prière et du jeûne. Mais ici c’est la perplexité des disciples face aux règles traditionnelles de la piété juive qui les pousse à interroger Jésus.

La réponse de Jésus (logion 6) va souligner son radicalisme : la disposition intérieure de ceux qui pratiquent des actes de piété religieuse est passée au crible à cause de l’hypocrisie régnante. Et quelques logia plus loin, au logion 14, cette intensification de l’exigence morale aboutira à la remise en cause de cet idéal de piété :

Jésus leur dit : Si vous jeûnez, vous vous attribuerez un péché, et si vous priez, vous serez condamnés, et si vous donnez l’aumône, vous ferez du mal à vos esprits.

Au logion 7 que représente l’image du lion utilisée par Jésus ? On l’interpète en général comme représentant les passions humaines. On pourrait dire : heureux l’homme qui domine ses passions, il les soumettra à son être véritable ; et maudit soit l’homme qui se laisse dévorer par ses passions, elles s’empareront de tout son être. Quant au logion 8, il est à rapprocher des paraboles de Mt 13. L’homme est représenté par le pêcheur, le gros poisson qu’il choisit représente le Royaume.

Deux questions à propos de l’évangile de Thomas

Nous évoquons ci-après deux des questions que pose l’évangile de Thomas.

• Qu’en est-il du radicalisme de Jésus que l’on vient de souligner ?

On pourrait croire que ce radicalisme vise à renverser les pratiques traditionnelles. Et il est vrai que cette dimension critique se retrouve en plusieurs endroits, par exemple au logion 53 à propose de la circoncision :

Ses disciples lui dirent : la circoncision est-elle utile ou non ? Il leur dit : si elle était utile leur père les engendrerait circoncis de leur mère. mais la circoncision véritable en l’esprit a été d’une utilité totale.

ou encore au logion 14 qui se termine par :

Ce qui en effet entrera dans votre bouche ne vous souillera pas ; mais ce qui sort de votre bouche, c’est cela qui vous souillera (à rapprocher de Marc 7, 18-23 et Mt 15, 15-20).

Mais au logion 104 on trouve aussi ce qui suit :

Ils lui dirent : Viens, prions aujourd’hui et jeûnons. Jésus dit : quel est donc le péché que j’ai commis ou en quoi ai-je été vaincu ? mais quand l’époux sera sorti de la chambre nuptiale, alors qu’ils jeûnent et prient !

Ici il n’est plus question de critiquer l’hypocrisie éventuelle des disciples. les pratiques de piété ne sont pas rejetées mais acceptées pour un temps où l’attente eschatologique ne sera plus. C’est comme si le radicalisme précédent faisait place à une position plus souple, correspondant peut-être à une époque postérieure à celle qui a produit les logia du début.

• L’évangile de Thomas est-il d’inspiration gnostique ?

Comment la figure de Jésus ressort-elle de cet apocryphe ? Correspond-elle à la compréhension qu’en avaient les gnostiques ?

Si l’on considère les dialogues de Jésus avec ses disciples et les sentences de sagesse qui lui sont attribuées, il est difficile de qualifier l’Evangile de Thomas d’évangile gnostique. Divers travaux sur le genre littéraire des paroles de Jésus (y compris celles que l’on situe dans la source « Q ») ont montré que l’ancrage de ces paroles se situe beaucoup plus dans les milieux de sagesse du judaïsme hellénistique. La figure de Jésus en ressort moins comme celle d’un rédempteur gnostique que comme une incarnation de la figure juive de la Sagesse divine ; ses paroles semblent comme une continuation des paroles de sagesse que l’on trouve dans le livre canonique des Proverbes ou dans la Sagesse de Salomon.

Néanmoins, si l’Evangile de Thomas n’est pas un traité gnostique, il n’est pas non plus qu’un livre de spéculations sur la sagesse biblique. En certains endroits (notamment logion 28 ; logion 49-50) la venue de Jésus dans le monde paraît interprétée comme elle d’un Sauveur gnostique. Un Sauveur dont la tâche serait alors de permettre aux élus de retrouver leur origine divine et de trouver le moyen, grâce à la gnose (les enseignements secrets de Jésus ?) de remonter vers les lieux célestes.

Autrement dit, l’Evangile de Thomas atteste d’une transition, très ancienne, dans la constitution des sources des écrits canoniques, où une collection des sentences témoigne du monde da la sagesse juive, sans qu’il s’agisse encore d’un véritable écrit gnostique.

Quant au caractère secret des paroles de Jésus, il est parfois associé à l’idée qu’il s’agirait d’enseignements donnés aux disciples pendant le laps de temps entre la résurrection et l’ascension. Mais d’autres commentateurs préfèrent voir ici un renvoi aux paroles de Jésus du temps où il était encore en vie. En fait le texte copte est sur ce point ambigu. Les paroles de Jésus sont en général introduites selon une formule traduite par « il a dit », donc au passé. Mais en copte la forme verbale est ambigüe et pourrait aussi être traduite par un présent. Cela pourrait vouloir dire que c’est encore au présent que Jésus prononce pour le lecteur les paroles rapportées par cet évangile apocryphe.

L’EVANGILE DE MARIE

Une précision préalable : le document intitulé « Evangile de Marie » est un évangile apocryphe que l’on attribue à Marie-Madeleine ; il ne s’agit donc pas ici de Marie, la mère de Jésus. Cet Evangile de Marie se présente comme un texte d’inspiration gnostique. Il est le premier de quatre textes figurant dans le codex gnostique copte de Berlin7 . Il est écrit en copte. En son état actuel, il présente des lacunes : sur les 19 pages du texte manquent les pages 1 à 6 et 11 à 14.

Le premier groupe des pages conservées restitue des discussions de Jésus avec ses disciples sur la matière, le péché et la maladie8 . Un disciple demande à Jésus si (à la fin des temps) la matière doit être détruite. Jésus lui répond que toutes choses, toutes créatures, seront dissoutes dans leur racine propre : « la nature de la matière est dissoute dans ce qui constitue sa nature unique ». Pierre demande alors : « qu’est-ce que le péché du monde ? ». Réponse de Jésus : « il n’y a pas de péché, mais c’est vous qui faites le péché lorsque vous agissez en conformité avec la nature de l’adultère qu’on appelle le péché ».

Renversement de la thèse traditionnelle d’un péché en soi. Il n’y a que des pécheurs et leur péché c’est l’adultère, comme le pensent les encratites qui vivent dans une abstinence absolue9 . De cette situation de péché découlent la maladie et la mort. Jésus déclare ensuite que l’homme est destiné au Bien, que « le Fils de l’homme est au dedans de vous », que son évangile apporte la paix et préfigure son Royaume. Puis, annonçant aux disciples son départ, il les envoie en mission proclamer l’évangile du Royaume ; … puis il les quitte.

Troublés et affligés, les disciples se mettent à pleurer. Marie Madeleine intervient alors pour les consoler. A la demande de Pierre, elle leur raconte qu’elle a vu le Seigneur dans une vision10, que celui-ci lui a dit « heureuse es-tu d’être restée inébranlable à ma vue, car là où est l’intellect, là est le trésor » ; puis Marie raconte la vision au cours de laquelle elle vit la remontée de l’âme vers les lieux célestes et le franchissement des barrières célestes grâce à des mots de passe (texte des pages 16 et 17 donné ci-dessus en copte et en traduction française d’Anne Pasquier).

La fin de l’évangile de Marie évoque les réactions négatives des disciples à ce discours de Marie. « Se peut-il, demande Pierre, que le Seigneur se soit entretenu secrètement avec une femme à notre insu si bien que nous devrions faire volte-face et tous lui obéir ? ». Alors Marie Madeleine pleura. Finalement, sur une injonction de Levi qui prit la défense de Marie Madeleine, les disciples se mirent en route pour annoncer et proclamer l’évangile.

L’EVANGILE DE VERITE

L’Evangile de Vérité – dont on trouvera ci-après un extrait – émane du courant gnostique le mieux connu, celui des gnostiques valentiniens, qui fut aussi le plus critiqué par Irénée de Lyon.

Valentin, son inspirateur, serait né en Egypte et aurait commencé son parcours dans le christianisme alexandrin, avant de venir, vers le milieu du deuxième siècle, enseigner à Rome la théologie, suscitant disciples et successeurs. L’école ainsi formée a laissé de nombreux écrits, en grande partie retrouvés et conservés, mais aussi pour partie évoqués par les Pères de l’Eglise qui, comme on vient de le dire à propos d’Irénée, la combattirent vivement comme hérésie.

En simplifiant à l’extrême, on peut dire que la doctrine valentinienne affirme qu’au delà du monde terrestre existe un monde de l’Esprit, le Plérôme, où règne Dieu le Père, Premier Principe, et habité par des êtres spirituels (les éons) échappant au mal. L’homme, façonné sur terre par le démiurge (le dieu biblique), avec un corps matériel corruptible et une âme psychique (le souffle vital de Gen 2, 7), a aussi reçu en lui, lors de sa création et à l’insu du démiurge, un dépôt spirituel, invisible, issu du Plérôme, lui permettant de transcender la mort au moment où l’âme se sépare d’un corps voué à la destruction. Autrement dit, l’homme serait composé de trois « substances » : un corps matériel corruptible, une âme psychique et une nature spirituelle et immortelle venue du monde de l’Esprit.

Cette anthropologie tripartite, les Valentiniens l’appliquent aussi au Christ incarné : il voient en lui une semence spirituelle issue de la Sagesse divine et qui fait de lui le Sauveur ; un être psychique ; et un être charnel, ce dernier d’ailleurs échappant à la corruption et au mal. Le Christ existe pleinement, ou plutôt se « déploie » selon ces trois « substances », son humanité notamment étant bien réelle (ce qui exclut tout docétisme). Pour autant le Christ n’est pas divisé, il est profondément « un », ce que manifeste particulièrement l’unité de son Nom.

Le texte ci-contre, extrait de l’Evangile de Vérité – un des traités valentiniens qui nous est parvenu – souligne précisément la profonde unité du Nom du Sauveur dans un éloge du Fils comme étant le « Nom du Père ».

Le Père est caché. Son nom est inconnaissable (cf. le judaïsme pour qui le Tétragramme est imprononçable). Le Fils est le Nom propre du Père qui se manifeste aux hommes (cf. Jean 17). C’est le Fils qui révèle le Nom du Père, ce nom dont il leur est fait don au baptême : « au nom du Père, du Fils et du saint-Esprit ».

Si le Nom du Père transcendant est imprononçable, il faut connaître les différentes façons de prononcer le nom du Sauveur pour pouvoir gravir les marches de l’initiation à la connaissance des éons du Plérôme et pouvoir ainsi parvenir à la sagesse divine.

Le système valentinien apparaît ainsi comme l’une des premières interprétations philosophiques de la foi chrétienne naissante. Dieu le Père est le Premier Principe, conçu comme un abîme incompréhensible mais supérieur au Dieu démiurge biblique. La connaissance que le Père transcendant a de lui-même aboutit à l’engendrement d’un Fils, identifié au Fils unique de l’Evangile de Jean.

L’EVANGILE DE JUDAS

L’Evangile de Judas est certainement le plus problématique des évangiles apocryphes. Il ne vise à rien d’autre, en effet, qu’à réhabiliter Judas que la tradition chrétienne considère pourtant comme le traître ayant livré Jésus, un véritable agent de Satan, sinon son incarnation.

Remarquons pour commencer que cet évangile s’intitule « Evangile de Judas » et non « Evangile selon Judas ». Le texte en est connu seulement depuis le début de notre siècle (publication sur Internet en 2006). Depuis longtemps, néanmoins, on en connaissait l’existence puisque, déjà, Irénée de Lyon le mentionnait dans son « Contre le hérésies ». La récente venue au jour de ce texte est une suite d’événements rocambolesques.

Il s’agit d’un lot de papyrus, un codex, sans doute découvert en Moyenne-Egypte vers la fin des années 1970, sorti illégalement d’Egypte, passé ensuite entre les mains de plusieurs antiquaires, suite à de multiples tractations plus ou moins secrètes. Finalement, acheté par une antiquaire zürichoise, il put être soumis à une restauration complète – qui dura près de cinq ans – de sorte qu’une première version en fut publiée en 2006. Suivit une période d’études critiques et de colloques sur ce nouvel évangile (un premier colloque très important se tint dès 2006). On dispose maintenant d’une édition critique de tout ce codex (le codex Tchacos, 66 pages, qui contient aussi d’autres documents). Le texte de l’Evangile de Judas, avec de nombreuses lacunes, occupe les pages 33 à 58 du codex.

Ainsi retrouvé, l’Evangile de Judas se situe à l’évidence, comme on va le voir, dans une perspective gnostique. Le texte s’ouvre sur un bref rappel du ministère de Jésus puis sur la présentation des apôtres réunis à Jérusalem, avec lesquels Jésus poursuit divers entretiens :

…. Il commença à s’entretenir avec eux des mystères au delà du monde et de ce qui aurait lieu à la fin. Souvent il n‘apparaissait pas à ses disciples sous ses propres traits, mais on le trouvait parmi eux tel un enfant.

Un jour qu’il avait été en Judée pour visiter ses disciples, il les trouva installés en réunion, s’exerçant à pratiquer leur pieuse observance. Lorsqu’il s’approcha d’eux, ainsi rassemblés, prononçant l’action de grâces au dessus du pain, il sourit.

Les disciples lui dirent : Maître pourquoi souris-tu de notre action de grâces ? Qu’avons-nous fait ? Nous avons fait ce qu’il convient de faire.

Il leur répondit pour leur dire : Je ne souris pas de vous. Vous ne faites pas cela de votre propre volonté, mais c’est parce qu’il en est ainsi que votre Dieu sera loué.

Ils dirent : Maître, toi (….), tu es le fils de notre Dieu !

Jésus leur dit : Que connaissez-vous de moi ? En vérité je vous le dis, nulle génération de ceux qui sont parmi vous ne me connaîtra.

Ce texte, situé au début de l’évangile, amorce une série d’entretiens entre Jésus et ses disciples. Il y sera question de leur Dieu (qui selon les gnostiques n’est pas le vrai Dieu), d’une vision des disciples quant aux sacrifices accomplis dans le Temple, dont Jésus leur explique le sens, de l’avenir des générations humaines, des mondes supérieurs au monde terrestre, de ceux qui y « habitent », du grand Esprit qui y règne etc.

Entretiens au cours desquels on voit Judas prendre une part de plus en plus grande et bénéficier de conversations en a parte avec Jésus. Jésus l’invite même, peu après le début des entretiens avec les disciples (page 35), à se mettre à part :

Sépare-toi des autres et je te dirai les mystères du Royaume

Et un peu plus loin on voit Judas s’enquérir de sa propre destinée. Jésus lui délivre alors en particulier tout un enseignement (conforme aux vues des gnostiques) sur l’organisation du Cosmos, l’existence du « Royaume » sur lequel règne l’Esprit, l’existence des Archontes et des Anges, la création et la destinée de l’humanité.

Le texte ci-contre donne (à partir de la page 53 du codex) la fin de ces entretiens, qui est aussi celle de l’Evangile. Poursuivant ses révélations à Judas, Jésus en vient finalement à la propre destinée de Judas et lui dit (page 56) :

Mais toi tu les surpasseras tous ! car tu sacrifieras l’homme qui me sert d’enveloppe charnelle !

Par ces mots, on atteint, semble-t-il, le point décisif de l’Evangile de Judas quant à la compréhension qu’il nous offre du personnage de Jésus comme de celui de Judas. Dans une perspective gnostique, cet évangile ne reconnaît pas en Jésus le Fils du Dieu des Juifs. Il voit en lui le messager du Dieu suprême, son « Fils », envoyé sur terre pour dévoiler aux hommes le chemin du salut et revêtu, pour cela, d’une enveloppe charnelle, une enveloppe d’apparence humaine.

Mais un envoyé qui, après avoir délivré son enseignement, devait retourner dans le « Royaume », le lieu céleste d’où il venait. Il fallait donc qu’il soit délivré de son enveloppe charnelle, c’est-à-dire meure en tant qu’être « vêtu » d’humanité. Il était du rôle de Judas de le pousser sur cette voie :

Ils s’approchèrent de Judas et lui demandèrent : Que fais-tu ici, toi le disciple de Jésus ?

Judas leur donna la réponse qu’ils souhaitaient. Et il reçut de l’argent et le leur livra.

Tels sont les derniers mots de cet évangile. Judas y apparaît comme l’instrument de Dieu pour pousser Jésus vers la mort, assurant son retour vers le « Royaume ».

Selon cet évangile, Judas serait ainsi à réhabiliter.

Vu la totale contradiction entre cette manière de comprendre le personnage et la mort de Jésus et ce qu’affirmait la « Grande Eglise », on comprend aisément qu’Irénée de Lyon ait rangé l’Evangile de Judas dans les écrits hérétiques contre lesquels il combattait.

ANNEXE

De l’Evangile de Thomas à l’Evangile de Judas

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

LISTE DES TEXTES DE NAG HAMMADI

(NAG-HAMMADI, textes gnostiques aux origines du christianisme, éd. R. Kunizmann et J.-D. Dubois, Cahier Evangile, suppl. n° 58, Paris, Cerf, 1987, p. 17-18)

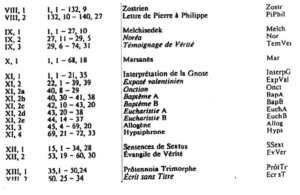

Cette liste s’aligne sur le projet canadien de la Bibliothèque copte de Nag Hammadi, Université Laval, Québec. Elle indique en chiffres romains le numéro du codex, puis le numéro d’ordre du texte dans le codex, puis les pages et lignes du manuscrit, le titre du texte et son abréviation. Les titres en italique ne se trouvent pas dans les manuscrits originaux : c’est pourquoi ils peuvent varier suivant les éditeurs. On trouvera une concordance des abréviations selon les divers projets d’édition dans M. Tardieu – J.-D. Dubois, Introduction à la littérature gnostique, tome 1, Paris, Cerf, 1986, p. 141-143.